Acicate de la curiosidad

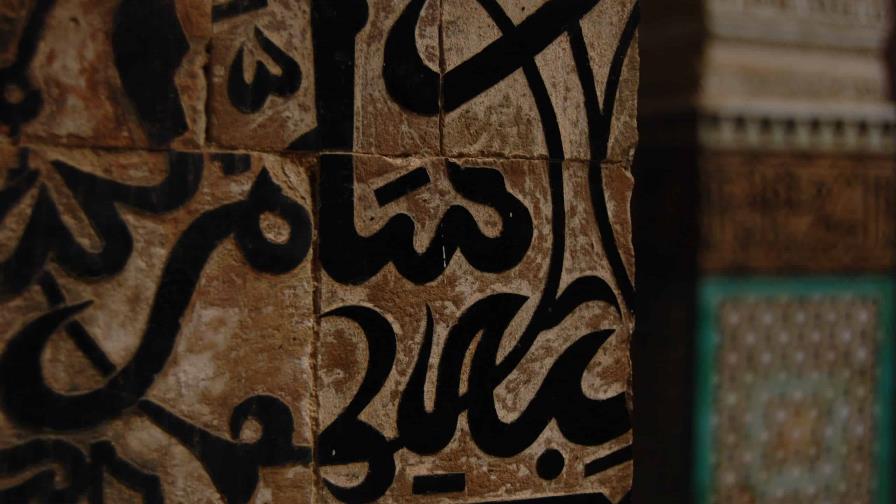

La rica herencia lingüística árabe se refleja en palabras y expresiones que seguimos utilizando hoy en día

Historia y lengua de la mano nos hablan de gentes que nos regalaron sus palabras cuando las necesitamos. En una Eñe anterior les propuse hacer juntos un recorrido por los arabismos de nuestra lengua.

Preparen sus alforjas (del árabe hispano alhurg) para un viaje en el tiempo a través de las palabras; un viaje que nos va a mostrar, gracias al poder de la lengua, que seguimos siendo los mismos.

El vínculo entre árabe y español se mantuvo a lo largo de casi ochocientos años. Su punto de partida es el año 711, en el que tropas del califato de la dinastía de los omeyas, que tenía su capital en Damasco, empieza la conquista del reino visigodo de la Península Ibérica.

Con incontables avatares militares y largos periodos de tregua, Al-Ándalus y, con ella, el contacto de la lengua española con la lengua árabe se extendieron hasta 1492, año de la caída del reino nazarí de Granada.

No hace falta ser un lince –nada que ver con el elegante felino– para deducir que muchos arabismos que se incorporaron al español de la época pertenecen al campo semántico de la guerra y las escaramuzas militares.

Las correrías en tierras enemigas siguen siendo algaras o algaradas, nuestras ciudades siguen luciendo sus alcazabas ,‘recinto fortificado dentro de los muros de una población’, y desde las atalayas sigue divisándose el horizonte.

Ojalá

Los adalides, como se les llamaba a los caudillos militares, son ahora quienes se destacan en la defensa de una causa. Don Quijote sigue embrazando su adarga antigua, ‘escudo de cuero de forma ovalada’.

Nuestros ejércitos siguen teniendo alféreces, del árabe clásico faris, ‘caballero’, aunque ya no empuñen alfanjes, ‘sable corto y curvo’, ni disparen las flechas de sus aljabas, ‘caja portátil para flechas que se cuelga al hombro’.

Con el rebato, el árabe hispano ribát, se da la voz de alerta. Tocar a rebato decimos para indicar que damos la señal de alarma ante un peligro.

Cuántas veces ese rebato sonaba a golpe de tambor, quizás del árabe tabbul, o brillaba con la almenara, del árabe manara, ‘faro’, un fuego que, encendido en una torre, daba aviso de la amenaza.

Nuestras caballerías, que ya no participan en combate, siguen llevando albardas, jáquimas, jaeces y ataharres (seguro que les suena más si les digo atajarria, como se mantiene en el español dominicano). El árabe hispano había tomado del árabe clásico la palabra saqa para referirse a la retaguardia de las tropas.

De ahí nuestra zaga, que suma además las acepciones ‘parte trasera’ y ‘jugador que participa en último lugar’. De la guerra al deporte: el derivado zaguero, y su femenino zaguera, designan al jugador que forma la línea defensiva del equipo.

Además hemos creado la expresión a la zaga ‘atrás, detrás’. En riqueza de palabras, nuestra lengua no le va a la zaga a ninguna. En español un acicate, del árabe assiqát, es una espuela para el caballo y, metafóricamente, un estímulo para hacer algo. La historia de las palabras siempre es acicate de la curiosidad.

María José Rincón

María José Rincón